トレーナーの資格としては、(財)日本体育協会認定のアスレティックトレーナー(AT)という民間資格がありますが(いわゆる国家資格、ライセンスではありません)、この資格を取ったからプロのトレーナーになれるというわけではなく、求人がほとんどなく非常に厳しいのが現状です。また所定の講習(体協の養成講習会や体育系大学の適応コース)を受けても検定試験の合格率が非常に低いようです(養成講習会修了者ではおよそ40%であり、適応コース修了者ではおよそ10%以下と極めて低い。)本校ではまず骨折や脱臼の他、スポーツ障害などのけがを扱う柔道整復師の資格を有せインして取得することをお勧めしています。

「スポーツトレーナーになる」というだけであれば、資格は必要ありません。しかし、医療系の国家資格を保持していない場合、トレーナーとして活動することは事実上不可能となります。JATAC認定アスレチック・トレーナーは元々柔整師のために設立された団体で、現実的に卒業後取得可能な資格であると思われます。

これは非常に大事なことですが、日本の法律で、「人の体に触れて医療類似行為を行うには、医療系の国家資格を保有する者に限る」と定められています。このため、日本国内のプロのトレーナーのほぼ全てが、医療系の国家資格(柔道整復師、鍼灸師、理学療法士など)保持者です。9割以上が柔道整復師・鍼灸師のどちらか(または両方)の国家資格を有しているのです。つまり、医療系の国家資格を持っていなければ、アスリートの体に触れることができず、トレーナーの仕事が行えないということになります。

まずは、医療系国家資格を取ることが、トレーナーになるための第1歩と言えます。

医療系の資格を持っていることは前提条件となりますが、それに加えてスポーツ志向や、競技経歴などが有利となります。スポーツトレーナーと言う職業は、求人広告やネットや新聞などで公募されることはほとんどありません。チームで欠員が出たとき伝手で探しているようです。チームに所属しているトレーナーの伝手をあたる。口コミで経験豊かで実績のあるトレーナーをリクルートする、などの方法となります。

まずは、医療系国家資格を取得し、いつ声がかかっても良いように必要な知識、技術を身に付けることです。既に医療系国家資格を取得しているのであれば、トレーナー専門の派遣会社へ登録することも就職先の選択肢を広げられます。これから資格を取得するのであれば、資格取得の際に通う学校選びや、在学中のインターンシップなど、就職機会を増やすための活動が重要になります。

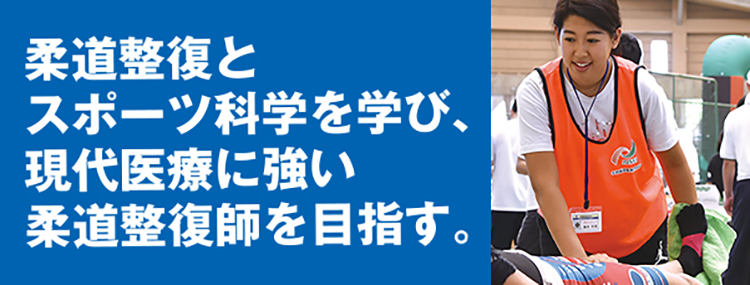

柔道整復師は骨折脱臼捻挫打撲挫傷などの運動器疾患のプロ教育を受けた国家資格(厚生労働大臣免許)で、将来トレーナーを目指す人にとっては非常に有利となる資格です。金沢救急救命専門学校では整形外科や接骨院などに就職して柔道整復師としての日常業務を行い、スポーツ障害に対するスキルを研いてステップアップしていくことをお勧めしています。